辜懷群 2010.6

小時候總聽祖母說起一齣名叫《文昭關》的戲,裡面有個名叫「竽丸」的人,愛唱一首「過了一天又一天」,然後什麼「攏是銹」;故而有一陣子我腦海裡對《文昭關》所想像的畫面,就是經常吃竽丸,而且鍋碗瓢盆有點髒。

好不容易爸爸帶我去看了《文昭關》,大吃一驚:原來祖母是閩南語和國語夾雜發音,戲裡的人其實不叫「竽丸」,是叫「五元」;而這個五元根本沒有生鏽,反而炸油條為生(因為他唱說他自己「滾油煎」)。

舞台上的城門由黑布做成,上面畫著白格子代表土牆,旁邊還有士兵把守。城牆上貼了一個告示,上面用毛筆畫了一個很醜的大鬍子男生。後來那些士兵還抓錯了人,演出一場鬧劇。那個名叫五元的人在一個大帳子裡進進出出,一下子戴黑鬍鬚,一下子戴白鬍鬚,悲悲切切地唱了好長一段;其中有一句「且姨~~娘啊~~」用了怪怪的唱法,聽不出講的究竟是姨,還是娘。

回家的路上,央爸爸「解惑」。爸爸告訴我那個人不叫五元,他叫做伍員。幸好這兩個字我都認識,鬍鬚男的姓名問題終於「過了關」。伍員還有個哥哥名叫伍尚,就是一開始伍員送走的那個人。伍尚到了京城就和全家人一起被皇帝殺了。朝廷又要派人來殺伍員,伍員只好逃跑,到吳國去避難,借兵報仇。

「那他為什麼說他是滾油煎的?」

「比喻他的心情,很著急。」

「那他為什麼一直換鬍子?」

「因為心裡著急,一夜之間鬚髮皆白。」

「那他跑成功了沒?」

「因為鬍子變白了,沒有人認得了,所以跑成功了。」

「喔…就是抓錯人那裡?」

「嗯。他的朋友設計救了他。」

「爸爸,他唱的那個『且姨~娘啊~』的地方,好怪喔!」

「嗯?」爸爸輕輕地搖著頭,「沒有什麼奇怪的地方啊!」

「…」

爸爸很喜歡《文昭關》,我很快地就跟著他看了好幾遍,有時他會在下面輕輕地跟著哼,用手暗自打著拍子。我漸漸發現《文昭關》的主要唱段不是那「過了一天又一天」,而是那特長的「一輪明月照窗前」。在「一輪明月照窗前」段唱裡,伍員換了兩次鬍子,還唱出兩次『且姨~~娘啊~~』,which我在長大之後發現竟分別是『爹~~娘啊~~』和『誰~~言~~』;只不過前面那個「爹」和「誰」字拖得很長又拔高,尾音還加了個「伊」字,叫人聽不清所以。而這句優美的大四度唱腔,在不興使用假聲的老生唱法裡其實算是個「異數」:由於難度高,它偶而被允許用假聲表達。我小時候說它怪,真是太不「識貨」了!

然而有關《文昭關》的種種,我還有一錯,而且錯了二十年。那就是關名。

某次,我聽說還有一齣戲名叫《武昭關》。

「咦?有文昭關,也有武昭關?」

「是呀!」

「兩個關。」

「不對,是兩齣寫伍員的戲:一齣文戲,一齣武戲。為了有別,這齣就叫做「文」《昭關》了!」

「關名不是「文昭」?」

「不是。是昭關。《文昭關》和《武昭關》都出自《史記·伍子胥列傳》,但不完全同於史實。《文昭關》的伍員重唱,《武昭關》的伍員重做。《武昭關》裡伍員保護太子妃馬昭儀逃難,是文武老生,要紮靠,而且也不確定他倆一路上有沒有經過昭關。」

「哪一國的太子妃?」

「當然是楚國。平王無道,受害的人很多~!」

伍員(也就是伍子胥)的一生就是顛沛流離,借兵復仇;行有餘力他協助除暴,偶而也照顧跟自己一樣不幸的人。有些藝術家在貼演全本《伍子胥》時,還會納入〈刺王僚〉的故事,講伍員逃到吳國後,利用「魚內藏劍」之計,幫助吳王姬光剷除篡位的姬僚。〈刺王僚〉裡也有一句〝我的最愛〞,便是王僚的「回頭來又不見那打漁的一個小舟」。遇到好的花臉,這段唱簡直美不勝收,餘韻衝霄!

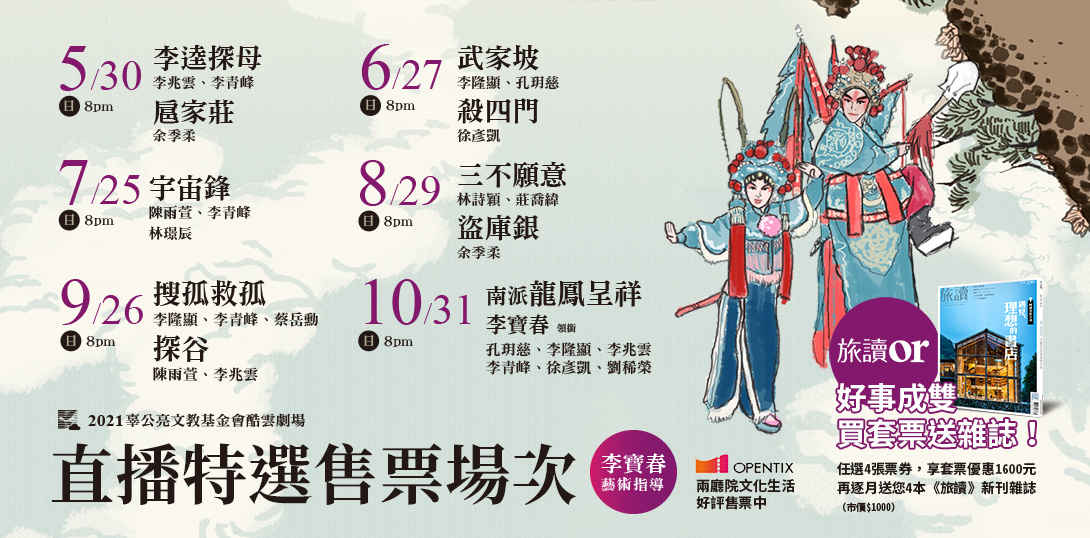

就在一次又一次伍員與王僚的歌聲裡,我由梳著兩條辮子的小女孩轉眼該唱〈白髮吟〉。小時候跟著爸爸走進劇場,服務員以為偶然;現在走進劇場,滿座視為當然。我環視觀眾,偶而看到一兩位小朋友,跟著爸爸媽媽祖父祖母,也進來了。他們睜著好奇的眼,小小的身子在座椅裡扭來扭去,跟我小時候一模一樣。有時我們四目相接,他們看到的應是一位年過半百的「老太太」,我的眼裡卻映出了過去五十年裡的自己和爸爸。「今天演什麼?」「全本《伍子胥》。」「寶春《昭關》唱得很不錯……不過我唱得也不差喔!現在唱戲知音少了……」

爸爸,我好想您!在看《文昭關》的時候想您,什麼時候都想您。您什麼時候回來,再帶我去看戲?